12年前,不思凡开了个天坑,以“悠无一品”的名字上架了一部Flash动画《黑鸟》。有人说它是“中国Flash史上的里程碑”,也有人说它是“网络十大遗憾闪客作品”第一名。2016年,他创作了新作《黑花生》。

我尽可能相信自己的第一直觉,尽可能地减少判断,尽可能地直接到达我想要的地方。

我叫杨志刚,网名是不思凡。

这段视频里,大概集中了我从学做动画开始到现在的作品。每一次我看这个合集的时候,似乎是看到了自己一步一步在进步、变化的过程。每一个画面,我都看到了当时自己在思考什么,经历了什么,当时身边有哪些朋友,它比日记更加深刻。

不思凡作品合集(建议打开完整视频观看)

现在这个是我和伙伴们刚刚在做的一个新作品,这些画面是非常新鲜的。我发现它最后其实也是我最熟悉的部分,因为我小时候就生长在这样的地方。

不思凡新作《白鸟谷》

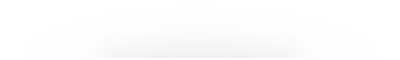

我小时候在江浙南边一个非常小的村镇里生活。小时候是跟表哥们上山下水的野孩子,除了做野孩子和出去读书,大部分的时间我会看小人书。这两套小人书我翻了一遍又一遍。

到了大概十七八岁的时候,大量的日本、美国的乱七八糟的盗版书进入中国,我才知道这两本小人书原来是漫画改版的,我就对漫画产生了强烈的兴趣。从那个时候开始,我就觉得我以后肯定是一个非常了不起的漫画家,拿着数不尽的版税,阳光、沙滩,沙滩上那个躺着的最年轻的人就是我。

我当时喜欢一个漫画家,就去看他的成名作品,看那些作品创作的时间,然后我就知道了他是几岁成名的,把这个东西当作一个目标,我也要在那个年纪变成他这样的人。但是随着时间的推移,我发现我的生活周边没有任何变化,可是我在不停地接近那个年纪,接近那个我以为可以到达的地方。结果有一天发现已经到那个年纪了,但什么都没有变化。

后来有了互联网之后,网络上出现了Flash。那个时候出现了很多的闪客,有很多人开始用Flash制作动画。其中有一个来自国外的Flash叫《小忍者》,这个小动画当时对我影响非常大。因为它的制作其实是非常粗糙的,但是通过音乐和配音,让我感觉到它的氛围非常非常好。

《小忍者》

我突然有一个念头,我一直想画漫画,为什么这么多年连我画的漫画都没有人看到?这个梦怎么就没了呢?我就在想能不能把我的漫画变成一个Flash动画呢?这样我可以把它放在网上,有很多人可以看到,我就可以从观众那里接到一些反馈。

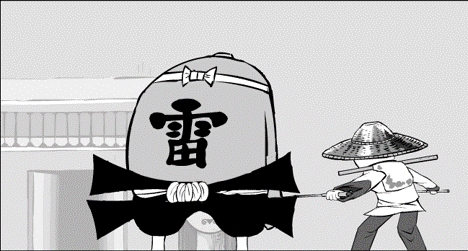

那时候我就开始动手了。我学着这个动画开始创作了一个Flash的元件,当然我把日本的帽子改良成了一个中国的农家草帽,所有的设计都依我的想法去做了。我做了这么一个小人,然后在下面划了一条线,他就在Flash元件里面开始走动起来了,我再给它配音。

《黑鸟》开场白

慢慢地我边学边做,逐渐给了它一条故事线,做了一集以后我就放到了网上。那个时候虽然没有多少人看,但那是我开始画漫画以后第一次真真正正地感觉到了观众跟我互动,那个感觉其实非常好,虽然也没有多少人。我就继续做,做了两三集以后继续往上放,人也越来越多。之后我就跟打了鸡血一样,白天上班晚上做动画。做了大概一个多月,一共做了将近半个小时的动画,七集左右,然后一股脑儿就把它放在网上了。

《黑鸟》

其实在闪客时代,这个片子还是得到了很多人的支持。看那些评论的时候,我感觉到在那个屏幕的背后,他们真的睁大了眼睛,很兴奋地看完还希望我往下做。那段时间我的虚荣心得到了极大的满足,整天觉得有点飘飘然。当然也是因为用力过猛了,我决定应该要休息一下。

但是休息了一段时间,重新再拿起来继续往下做的时候,我发现我的审美已经往上走了,我不再满足于之前非常粗糙的创作,开始画得更加细致。但是画着画着我发现工作量大大地增加了,同时还有其他的问题接连地出现,好像很难继续做下去。

举个例子。我想找我的朋友配音,但是因为我是个南方人,我的朋友也全是南方人——我是真真切切地对南方的普通话失望透顶,幸好通过网络还认识了几个北京的朋友,他们帮我配了几个角色。但我往下再继续做,当有新的角色出现的时候,我居然会卡在这个地方,因为没有朋友帮我配音了。当然也想过再努力一下,或许能再找到一个北京的朋友帮我配,可当新的角色又出现,我就觉得这个事好像很难做。

当时我也觉得Flash慢慢地在没落,当视频开始起来的时候,遗憾可能是最美好的,我就没有再继续做下去。当时在网上,大家把这个作品推到了网络十大遗憾动画之首,这就是我的第一个作品《黑鸟》的前世今生。

但是这个作品让我认识了非常多的朋友,虽然我没有再做这样的事情,但是在后面很长的一段时间里,每一年都会冒出一些人来找我,问我为什么没有做或,然后还鼓励我,三四年了一直是这样。我觉得我今天还在做这样的事情,肯定是因为他们在后面助力。

2008年的时候我就到了杭州,开始真真正正地进入了动画行业。我刚到杭州的时候以为自己是很懂动画的,但是到了以后才知道动画根本不是我理解的那样。我只是做了一个Flash,但动画有非常详细的专业知识,我对于动画的最基本的一些知识都没有,包括设计稿、原画、一秒有多少帧,我都不知道——因为以前做Flash是默认为十二帧。所以所有的东西我都不知道,只要大学里学过动画的,他们一开口我就不知道在说什么。

《小米的森林》(2009年)

也是经过这样一段时间,我开始慢慢地了解了动画的知识,也了解了动画行业的一些东西。说实话,到了动画圈我才知道,那个时候的动画跟以前的漫画环境是一模一样的,真的好凄惨。而且我在最初的时候,发现他们聊的最多的是怎样做动画才能商业化,动画人物应该画成什么样才漂亮,什么样的东西现在市面流行——所有人都在研究这些。我也知道原创动画真的是非常艰难,几乎所有的原创人都在问一个问题:动画应该怎样赚钱。这同样是我遇到的,也是去杭州以后我思考最多的一个问题。

大概是到杭州五六年以后,我感觉自己出了问题,但我不知道问题在哪儿。我的生活、工作,还有我的创作都出现了问题,好像就是失去了方向,不知道我的动画该去哪里,不知道往哪儿走,每次创作我并不快乐。我一直在想这到底是为什么,最后我想有可能是遇到了一个瓶颈,也有可能是江郎才尽,或许真的是没有办法继续往前走了。那是一个非常非常痛苦的时期。

突然有一天晚上我又回看我起步的时候,我去翻看《黑鸟》,发现在那个非常粗糙的画面背后,是一个非常非常纯粹的创作状态。把当时的心态和现在的心态做了一个比较以后,我才发现我不是遇到瓶颈,而是现在背负太多了。

现在我做任何东西都有一种目的性存在,我想要更多更多的获得;我需要思考团队,需要让自己的作品更加受欢迎以便获得利益。设计一个角色的时候,可能马上会有很多的想法出现,比如这个角色美不美、行不行,适不适合小孩看,是不是太黑暗了——类似这样种种。它有一个习惯性的审查机制,让我最初的很多想法就这样消失掉,而且所有的想法都处于一种非常挣扎的状态。

想到这个的时候,我突然有一种反抗。我发现我原来是被一种自己的习惯、经验和知识给束缚住了。因为你不停地学习,不断地知道自己是一个很无知的人,你像一块非常干燥的海绵一样毫无选取地把所有的信息往身上找,最后你就受困于你的经验和知识。比如说我因为害怕犯错,就用学到的经验——这些经验来自于社会、来自于身边,但并不是自己的声音——去审视自己的创作,可其实它不是我本有的一个创作,所以我很痛苦。

《妙先生》(2014年)

那个时候我就处于这样一个非常难受的时期。也是在那时,我遇到了现在的一个合作伙伴。因为他出资嘛,我也挺假模假样地问他想要我做什么,他说我也不知道,你想做什么?我说我有一点点想要突破这种感觉,而且我觉得自己有一点点郁闷,所以我想做暴力。他说那你能不能再暴力一点。我突然觉得,当有脑残粉都可以成为你的投资人的时候是多么快乐的一件事情。整个过程他就开始放手,从头到脚他都没有说我们要干吗干吗,什么都是我说了算。

也是因为我的那些情绪和出发点,我才开始去捉取我需要的内容和元素。在整个过程里面,我尽可能相信自己的第一直觉,尽可能地减少判断,尽可能地直接到达我想要的地方。

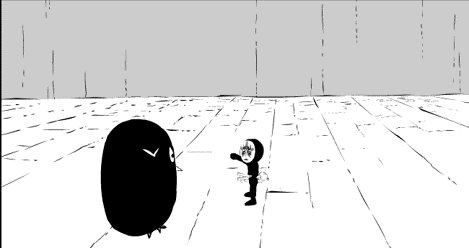

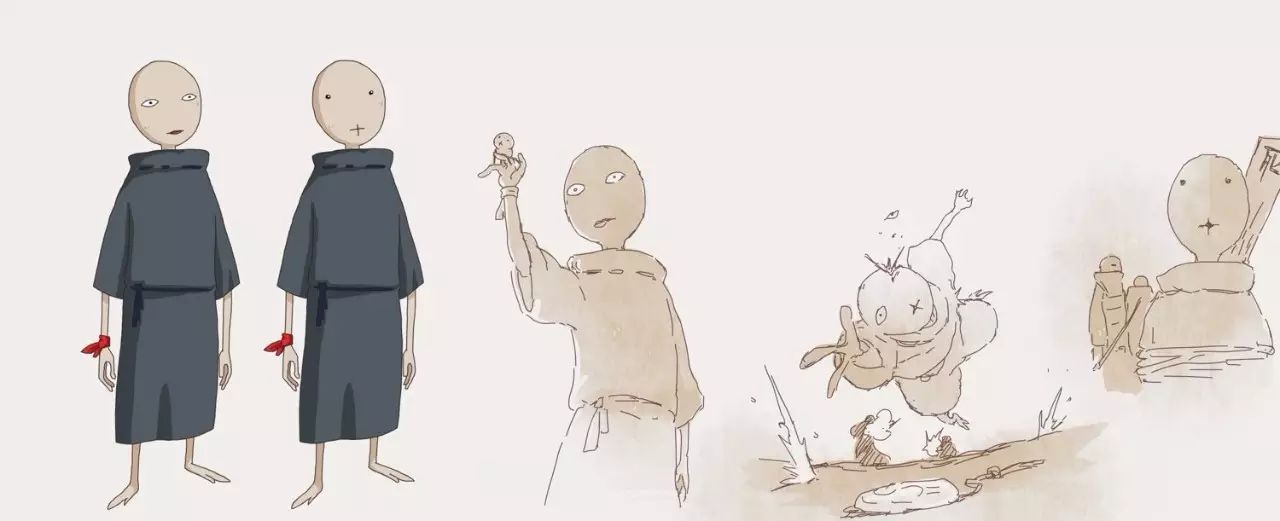

比方说有一次我经过同事的桌子,看到一个他自己捏的小陶偶,很简单,就一个脑袋一个身子,两个胳膊两条腿,没有其他任何内容。他在它的脑袋上画了两个眼睛,我当时瞥见的时候突然有一种感觉。那个东西是没有灵魂的,但是它放在桌子上自己就跳出来了,可能因为它长得像一个生命体,所以给了我一种强大的心理感受。

但是那个陶偶让我不太舒服,我马上迅速地又开始思考,这样的东西到底适不适合,因为很多人看了可能会觉得不舒服。我反问自己它到底好还是不好,马上又掐断了。我说不,它肯定是好的,它肯定是有感的东西。我觉得我有感受,别人也会有感受。这样我就去做了,它是《黑花生》里面一个叫“花生人”的设计。

《大护法之黑花生》

关于《黑花生》,我不剧透了,咱就说到这。

我们在北京和杭州做了两场试映会,这个角色是人气最高的。我当时在做的时候其实加入了一些很黄的东西,确实也会想动画片能不能这样,会很挣扎地思考这些,没想到北京和杭州的观众还都挺恶趣味的。这一次我是撒开手了做,包括暴力和其他一些东西,还有其他许许多多乱七八糟的角色,有一些我自己也非常喜欢。

我觉得做原创,最好是能够找到可以投资你的脑残粉。

回到最开始,其实进入动画创作这些年,我感觉动画就像是一片森林。我带着一种好奇心走到这片森林里面,在森林里面好奇、害怕、遇见朋友,去感受很多酸甜苦辣,甚至在森林里可能会迷失自己,然后又想办法挣扎,去找回自己。我看着这个小孩在森林里面慢慢地长大,他已经长大成人,可我在他的眼睛里依然看到刚刚进入森林时充满了好奇心的那个样子,那个时候我自己也觉得很感动。

我来自森林,终会消失于森林。我会留下一场经历,在这个经历里面是不是会遇见你?

好,谢谢。

《大护法之黑花生》预告片