大家好,我叫钱艾琳,来自深圳南方科技大学,今年是我学习阿拉伯语的第27年。

很多年以前,有一个英国人搭乘了海湾航空的飞机前往中东,他一口流利的阿拉伯语迅速引起了空姐的注意。他说自己在美国教阿拉伯文学,并向空姐念了一句诗:

قفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل

qifā nabki min dhikrā ḥabīb wa manzilī

بسِقطِ اللِّوى بينَ الدَّخول فحَوْملِ

bi siqṭi liwā bayn al-dakhūl fa ḥawmalī

这句诗好像有无穷的魔力,空姐一听,立即给这位教授升了舱。他就是我在美国的博士导师罗杰·艾伦教授,在整个博士生阶段我听他讲这个故事至少听了5遍。

这句诗来自阿拉伯世界最有名的一首长诗,是6世纪的诗人乌姆鲁勒·盖斯《悬诗》的第一句。

▲ 上下滑动查看。仲跻昆译本,节选

这首长诗约有81联。阿拉伯语把一联两句叫做一个bayt,或者叫“拜特”。很有意思的是,bayt这个词既可以指诗歌的一联,也可以指一座房屋。所以阿拉伯诗人像是用自己的语言来构建一座座小房子,再拼搭成一块块的历史街区。

在诗的开头,盖斯和他的两个同伴在沙漠行旅中停了下来。沙丘边上是他曾经的一个恋人留下来的营地遗址。南风北风吹来吹去,卷着阿拉伯半岛上层层的黄沙,依然没有把情人的旧居完全掩盖住。

“此地曾追欢,不堪回首忆当年”,旧居还在那里,人不见了。他这里用了一个对20多年前的我来说非常古怪的比喻:“如今遍地羚羊粪,粒粒好似胡椒丸。”

这是阿拉伯大羚羊,可以说是最适应阿拉伯沙漠生活的一种动物。它浑身雪白,脚是黑色的,眼睛往往被阿拉伯诗人用来形容自己情人的双目。它的嗅觉特别敏锐,就像目光敏锐的诗人一下就能在漫漫黄沙中找到情人的旧居一样,阿拉伯大羚羊可以闻到远方雨水的味道,不惜行走几百公里去追寻因雨水灌溉而突然在沙漠中生长出来的植被。

最开始阿拉伯游牧部落是逐水草而居的,每年雨水季节他们会在一个地方安营扎寨,随身带着的骆驼、马、羊就会留下很多粪便,所以那块土地相对来说非常肥沃。一旦有雨水,沙漠就像一个神奇的景观,突然变成绿色,吸引了这些阿拉伯大羚羊。

所以废墟的意象对阿拉伯人或者阿拉伯文学的研究者来说并不是一个没有生命的、死的、静的存在,它是动的,带着一种新鲜的生命力。

盖斯在废墟之前驻足停留,看见情人的旧居,流下了眼泪。他的同伴觉得奇怪,盖斯就向他们叙述了自己的六段风流往事。他不惜用超过一半的篇幅来写自己在沙漠上如何挥霍着青春、跟美丽的已婚和未婚女性们交往。

沙漠旧居这一废墟意象以及由此而引起的抚今追昔,是诗歌开头的“起兴”部分,阿拉伯语叫做“纳西布”。

“在废墟前哭泣”这种起兴并不是盖斯首创的,因为他在另外一首诗的开头说:

请你们顺便凭吊一下

那些面目全非的废墟,

同伊本·黑扎木一样

让我们为故园而哭泣。

但他的创造却使得废墟这样一个意象深深地留在了所有阿拉伯听众的心里。

实际上盖斯是一位王子,他因为太沉迷于诗歌了,他的父亲、铿德部落的大酋长非常不喜欢他,把他逐出了家门。但是在父亲被族人暗杀之后,本来放荡不羁的王子背负起杀父的血仇。他到处去搬救兵,甚至到了君士坦丁堡见到了查世丁尼大帝。可能是因为他诗歌中展现出来的过于风流的形象,查世丁尼大帝怀疑他和公主有染,因而赐下了一件毒袍,将他暗杀在安卡拉。

所以实际上他是一个比较悲剧性或者英雄性的、混合地代表了伊斯兰教之前阿拉伯半岛的理想化的形象,他的精神后来得到了传承。

盖斯去世两年之后,在麦加和塔伊夫中间兴起了一个集市叫欧卡兹集市。这个集市兴盛了大概有200年。休战期不打仗的时候,阿拉伯半岛的一些部落就过来了,带着自己的马和商品,也带着自己的部落诗人。

在不用真刀真枪比拼的时候,诗人就是部落的刀和枪。他们两两对决,进行一年一度的赛诗大会,有点像我们今天的诗词大会。这样的集市往往会延续十几天,获胜者的诗歌会用金水书写在亚麻布上,悬挂在克尔白天房。这不仅是诗人自己的荣誉,更是一个部落的荣誉。

到了八九世纪,阿拉伯诗人还有散文家会进行一种对驳(munāẓara),就是用同样的律和同样的韵,就同一个主题互相PK。

1974年美国普林斯顿大学Andras Hamori教授做了一个粗粗的统计:伊斯兰教产生之前和伊斯兰教早期的所谓旧诗人,一生可能就留下这么一篇特别经典的作品,他们的长诗其实只有43%是以废墟来起兴的。但是因为盖斯这首诗太有名了,后来一代代的新诗人不断去模仿,认为废墟才是古诗应有的面貌,于是废墟的主题就这样被固定下来。新诗诞生后也被后来的一些文学批评家批评为是一种抄袭或守旧,但其实也是对传统的一种无限的尊重。

同时,阿拉伯人那个时候实际上已经走出了半岛。

阿拉伯半岛的东、西有拜占庭帝国和萨珊帝国。阿拉伯人大概用了100多年的时间就将2/3的拜占庭帝国的领土归为己有,并且灭掉了整个萨珊波斯王朝,划入阿拉伯帝国的版图。阿拉伯语也从半岛的语言变成了帝国的语言。新加入的属民带着各自不同的民族、宗教背景,那他们是怎么看待之前半岛上的那些沙漠旧居的废墟呢?

10世纪有一个出生在伊朗、用阿拉伯语写作的散文家叫哈马扎尼,他写了50多篇小故事。其中有一篇故事相当于莎士比亚《雅典的泰门》的阿拉伯语版,讲的是有一个叫萨依马里的巴格达宫廷弄臣从外省到了首都,不谙世事,被一些狐朋狗友把家财都败光了,后来他又成功报复、捉弄了那些朋友。萨依马里没钱了、朋友都走了的时候,作者是这样写的:

屋里剩我一人,肝肠寸断,只为遭此霉运,泪水已在脸颊留下了划痕。身居一宅,只剩残垣断壁,流水洗净了痕迹。晨昏有野兽,在此来往转悠。

熟悉阿拉伯文学的人会一眼看出来这就是一个废墟的主题。但是从沙漠来到了城市,不是旧居而是还在居住的房子,离开他的也不是美貌的女郎而是忘恩负义的朋友。所以在哈马扎尼的时代,废墟主题已经失去了在旧诗人那里用作开篇的光环,而成了散文家可以在行文中间任意挪用的套路。

在阿拉伯帝国的疆域扩大之后,沙漠旧居的废墟已经渐渐失去了原有的含义。但是阿拉伯文学中兴起了另一种废墟,那就是宫殿。

从去年到今年,叙利亚文物展在全国的一些地方都有展出。号称叙利亚沙漠的新娘的帕尔米拉古城一直居于这个展览的C位。

▲ 图源:Bernard Gagnon

帕尔米拉位于罗马帝国边陲,它和女王芝诺比亚联系在一起。在丈夫去世之后,她举起了反叛的旗帜,要去对付罗马皇帝。可惜她失败了,被金链子拴着进入罗马,成为了罗马皇帝凯旋式的一部分。

▲ 货币上的芝诺比亚头像和公元 271 年达到顶峰的帕尔米拉王国版图

1998到1999年,我在叙利亚留学过10个月。当时我们拿到的最大面额的500叙镑上面就印着芝诺比亚的半身像和帕尔米拉古城。

帕尔米拉的罗马人遗迹对刚打出半岛的伍麦叶王朝的阿拉伯人来说,也许并没有多少亲近感和归属感。但是到了十九二十世纪,很多阿拉伯国家跟中国的命运非常相似,都是在受着西方殖民主义的压迫,敢于反抗西方中心的芝诺比亚自然而然就成为了叙利亚的民族英雄。

除了罗马人留下的遗迹,还有波斯人留下的遗迹。这张图是萨珊王宫殿的遗址,科斯鲁拱门,位于巴格达附近的萨珊王朝(224-651)首都泰西封。

▲ 摄于1932年。图源:American Colony Photo Department

后来阿拉伯人在巴格达建立了阿拔斯王朝(750-1258),巴格达当时的人口有30到50万,是一个世界著名的都城。哈里发们会让诗人两两对驳,比赛娱乐。前面提到的萨伊马里就曾经和诗人布赫图里(821-897)进行过一场对驳,布赫图里输了,他灰心丧气地离开了都城,来到了泰西封。他在一首长诗中写道:

我在厄运中得到安慰

当我为萨珊王的废宫而哀伤,

它的殿堂曾充满喜乐

却变成吊唁与慰问的对象。

个人的起伏和王朝的兴衰相比自然不算什么,诗人得到了安慰。这是阿拉伯文学史上第一次用诗歌来描述原本是异族所建的宫殿的废墟。

阿拉伯人自己也建了很漂亮的宫殿。如果你去过西班牙格拉纳达,你一定会去阿尔罕布拉宫。

▲ 图源:Jebulon

这座宫殿始建于13世纪,是阿拉伯人的奈斯尔王朝建的,名字来自阿拉伯语,意思是红色宫殿。

1492年,基督教双王卡斯蒂尔王伊莎贝拉和她的丈夫阿拉贡王费迪南联合对在伊比利亚半岛经营了8个世纪的穆斯林统治者进行了最后的驱逐。1492年1月2日,在被围城半年之后,奈斯尔王朝的末代皇帝穆罕默德12世从阿尔罕布拉宫的一个门黯然离去。他们越走越远,他回头他看了一眼阿尔罕布拉宫,投下了最后一个注视,泪流满面。

到了20世纪初,埃及“诗人王子”艾哈迈德·邵基因为反对英国对埃及的政策,被英国流放到了西班牙,在那里待了4年,1919年才回到埃及。他在西班牙的时候,顺便去了格拉纳达、科尔多瓦、塞维利亚这些曾经的穆斯林王朝的都城。

他想起了布赫图里,就用布赫图里那首长诗的同样的律和同样的韵进行了一次模仿,他写道:

科斯鲁的拱门给布赫图里以训诫,

治愈我的是阿卜杜·沙姆斯人的宫殿。

“阿卜杜·沙姆斯人的宫殿”指的是伍麦叶及后来的穆斯林王朝在西班牙建的宫殿。他也写到了阿尔罕布拉宫里著名的狮子喷泉:

你可见到中庭的狮子喷泉,

旁边却没有小羚羊或白羚。

▲ 图源:Sean Adams

在诗的最后,邵基说:

让这些废墟再次成为警示,

用以抗衡岁月与遗忘。

如果你不懂得追忆往昔,

你便见不到安慰的脸庞。

刚才我带着大家在不同时期的阿拉伯诗歌中见到了一座又一座的废墟。在古典诗歌中以盖斯为代表的旧诗人那里,我们看到的是沙漠中的旧居,那并不是一个毫无生机的所在,反而是一种新的希望的寄托。

而在古典诗歌的另一派——新诗人布赫图里停留在以前波斯人所建的宫殿面前,世事的变迁给可能是暂时处在厄运中的诗人很多鼓励。20世纪新古典主义诗歌的代表邵基又隔空和布赫图里对话,延续了这种对废墟的描述,也鼓励着自己的民族、国家不要忘记自己曾经创造过的辉煌,鼓起勇气来进行新的战斗。

所以他们用这些bayt,用这些建筑材料在重筑着一个又一个的废墟。这些废墟有的还在,也有的不在了,但是只要诗人有这些bayt,他就能够重筑这些废墟,让我们这些站在东方的另一端的研究者们能够记得它们。

还有一些废墟是回不去的。

这是盖斯之后另一个诗人祖海尔的悬诗开头:

我站在那里仔细地打量,

终于确定,那是我久别20年的故地。

这是熏黑了的支锅的石头,

那是快变成平地的屋边排水渠。

当我确认那是昔日的宅邸时,

就说:早安,故居!我向你致意!

你会发现旧居 20 年之后好像还在等着他,并且从旧居的点点滴滴和不起眼的器物中得到安慰和鼓励。

我也曾像祖海尔一样回到阔别20年的故地。2018年,我在美国待了15年之后回国到了深圳。回国的第二个月,北京大学的林丰民老师就叫我回学校开会,开完会之后,我没有马,但是我有共享单车,骑着车就来到我曾经住了4年的29楼。

29楼的名字还在,但已经完全是新造的了,它再也不是那个非常昏暗、楼道里总是晾着无数衣服、总也晾不干的29楼了。

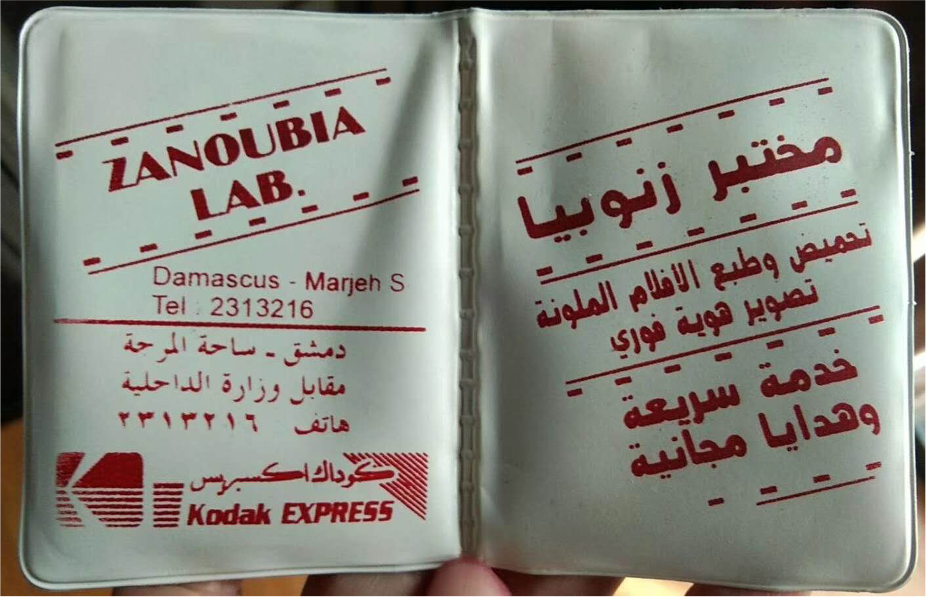

同样回不去的还有叙利亚,那是我第一次出国的地方。当时我一直用胶片相机,会在大马士革的一家冲印馆冲印照片。这是放底片的小口袋,上面写着zanoubia(芝诺比亚) lab。

一个小小的冲印店就会用芝诺比亚的名字来命名,她的形象深入到普通叙利亚人的生活里。但是2015年伊斯兰国占领了叙利亚一些地方之后,对帕尔米拉古城进行了非常大的破坏。

宫殿也好旧居也好,很多时候我们都回不去了。但是我非常感谢27年前阿拉伯语选择了我,让我能够在27年后的今天跟大家分享阿拉伯文学中的废墟给我的感受。

感谢大家!